快速导航

电话:0311-86020020 85026333

手机:0311-86020020 / 18931111912

高老师

邮箱:1693868882@qq.com

地址:河北省石家庄市桥西区裕华路66号(原省政府对面)

西柏坡红色教育基地:党员干部的“精神加油站”

发布时间:2025-06-13 09:37 浏览:244

在太行山东麓的群山环抱中,有一个看似普通的北方山村——西柏坡。这里没有摩天大楼的现代气派,没有名山大川的壮丽景观,却在中国共产党人的精神谱系中矗立着一座不朽的丰碑。作为"两个务必"的诞生地和"进京赶考"的出发地,西柏坡不仅见证了中国共产党从革命党向执政党的伟大转折,更孕育了一种穿越时空的精神力量。今天,当我们站在实现中华民族伟大复兴的关键节点上,西柏坡精神依然闪耀着夺目的光芒,为新时代的党员干部提供着不竭的精神动力。

西柏坡精神的核心是"两个务必"的清醒自觉。1949年3月,在中国革命即将取得全国胜利的历史时刻,毛泽东同志在党的七届二中全会上告诫全党:"务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。"这一振聋发聩的政治嘱托,体现了中国共产党人对历史周期律的深刻洞察。当时,从西柏坡到北平的路途虽只有三百余公里,但毛泽东同志却称之为"进京赶考",寓意着执政之路的艰辛与挑战。这种在胜利面前保持高度警醒的政治智慧,正是西柏坡精神最鲜明的特质。历史证明,正是这种"赶考"心态,使中国共产党在长期执政中能够不断自我革新、自我完善。今天,面对"四大考验"和"四种危险",党员干部更需要重温"两个务必",始终保持政治上的清醒与坚定,以"永远在路上"的坚韧执着走好新时代的长征路。

西柏坡精神蕴含着敢于斗争、敢于胜利的革命英雄主义。在西柏坡的土坯房里,党中央指挥了震惊中外的三大战役,为新中国奠基。周恩来同志曾形容这里"是世界上最小的指挥部,指挥了最大的人民解放战争"。没有先进的通讯设备,没有舒适的工作环境,靠着坚定的理想信念和非凡的战略智慧,中国共产党人创造了以少胜多、以弱胜强的战争奇迹。这种不畏强敌、敢于亮剑的精神气质,在新时代依然具有强烈的现实意义。当前,国际形势风云变幻,国内改革发展稳定任务艰巨繁重,党员干部必须发扬西柏坡时期那种大无畏的革命气概,保持"越是艰险越向前"的英雄气魄,在具有许多新的历史特点的伟大斗争中不断夺取新胜利。

西柏坡精神彰显着依靠群众、团结统一的制胜之道。"最后一碗米用来做军粮,最后一尺布用来做军装,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个亲骨肉送去上战场。"这首流传于西柏坡的民谣,生动诠释了党同人民群众的血肉联系。在西柏坡时期,中国共产党通过土地改革等政策,使亿万农民获得了世代期盼的土地,从而赢得了最广大人民的衷心拥护。陈毅元帅曾感慨:"淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的。"历史深刻表明,党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。新时代践行西柏坡精神,就要坚持以人民为中心的发展思想,始终同人民想在一起、干在一起,凝聚起万众一心、众志成城的磅礴力量。

西柏坡精神体现着实事求是、与时俱进的务实品格。西柏坡时期,中国共产党人将马克思主义基本原理与中国革命具体实际相结合,创造性地解决了革命胜利后建设新国家的一系列重大问题。从《中国土地法大纲》的颁布到《共同纲领》的制定,从经济政策到外交方针,无不体现着一切从实际出发的科学态度。邓小平同志后来回忆说:"我们这些人都是打仗出身的,搞经济是外行,但党中央在西柏坡就开始认真学习管理国家。"这种尊重规律、求真务实的优良传统,对当前全面深化改革、推动高质量发展具有重要启示意义。党员干部必须坚持理论联系实际,在把握历史规律中认清大势,在顺应时代潮流中主动作为。

西柏坡虽已远离战火硝烟,但西柏坡精神历久弥新。2013年7月,习近平总书记来到西柏坡调研时深刻指出:"对我们共产党人来说,中国革命历史是最好的营养剂。多重温这些伟大历史,心中就会增添很多正能量。"今天,西柏坡红色教育基地已成为党员干部滋养初心、淬炼灵魂的"精神加油站"。每一件朴素的革命文物都在诉说信仰的力量,每一处简朴的革命旧址都在传递理想的温度。在这里,人们能够真切感受到:一个政党唯有精神上站得住、站得稳,才能在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头。

精神的力量穿越时空,信仰的火炬永不熄灭。站在"两个一百年"奋斗目标的历史交汇点上,西柏坡精神依然是激励我们前行的强大动力。每一位党员干部都应当自觉做西柏坡精神的传承者和践行者,始终保持"赶考"的清醒和坚定,始终保持艰苦奋斗的作风,始终保持同人民群众的血肉联系,在实现中华民族伟大复兴的新征程上续写新的时代华章。正如西柏坡纪念馆墙上镌刻的那句铿锵誓言——"我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界。"这既是历史的回声,也是未来的召唤。

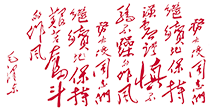

某单位赴西柏坡学习图片。